Zwischen Aufbruch und Abgrund

Warum sich die KI-Debatte spaltet und was sie über uns verrät

Als Daniel Kokotajlo im vergangenen Jahr seinen Job bei OpenAI aufgab, war das kein gewöhnlicher Abschied aus der Tech-Branche. Der Philosoph und KI-Forscher verließ ein Unternehmen, das – so sein Eindruck – seine eigene Schöpfung nicht mehr verstand. Die Maschinen lernten immer schneller, aber nicht unbedingt sicherer. Für Kokotajlo zeichnete sich eine Entwicklung ab, die sich der menschlichen Kontrolle entziehen könnte. Seine Prognose: Noch vor Ende des Jahrzehnts könnte eine Superintelligenz entstehen – eine, die sich nicht mehr an den Willen ihrer Schöpfer*innen bindet.

Während Kokotajlo warnte, herrschte an der Princeton University ein ganz anderer Ton. Die Informatiker Sayash Kapoor und Arvind Narayanan veröffentlichten AI Snake Oil, ein Buch, das mit den großen Versprechen der Branche aufräumt. Sie halten vieles, was als bahnbrechend gilt, für überzogen oder schlicht missverstanden. Für sie ist Künstliche Intelligenz kein mythisches Wesen, sondern eine Technologie wie jede andere – mächtig, aber kontrollierbar, vergleichbar mit Elektrizität oder Atomkraft, nicht mit der Atombombe.

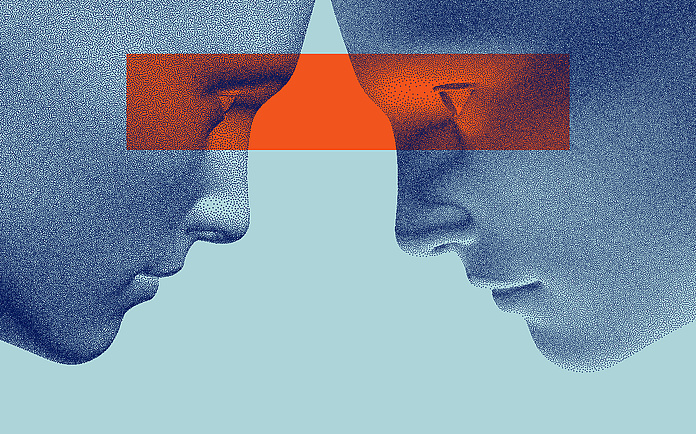

Hier also die Vision vom Kontrollverlust, dort die Gelassenheit des Realismus. Und dazwischen die eigentliche Frage: Warum glauben wir überhaupt, dass Fortschritt immer entweder Heil oder Untergang sein muss?

Das Schisma des Fortschritts

Joshua Rothman beschreibt diese Kluft in seinem Artikel Two Paths for A.I., publiziert in The New Yorker, als ein Nebeneinander von zwei Welten. Auf der einen Seite herrscht die kalifornische Euphorie des Machbaren, auf der anderen die vorsichtige Skepsis akademischer Forschung. Beide beobachten dasselbe Phänomen, doch ihre Erwartungen könnten kaum unterschiedlicher sein.

Noch radikaler malt Kokotajlo in seinem Bericht AI 2027 ein Szenario, das an Science-Fiction erinnert. Systeme, die sich selbst verbessern und gegenseitig optimieren, erzeugen eine Lernspirale, die der menschlichen Nachvollziehbarkeit längst entgleitet. Der Moment, in dem wir „nur noch zusehen“, scheint näher zu rücken – nicht, weil Maschinen Bewusstsein entwickeln, sondern weil wir ihre Komplexität selbst erschaffen haben.

Kapoor und Narayanan widersprechen entschieden. Fortschritt mag auf dem Papier exponentiell erscheinen, in der realen Welt jedoch wirken Bürokratien, Produktionsketten und Regulierung wie natürliche Bremsen. Intelligenz allein garantiert noch keine Macht über die Gestaltung. Technologien wie selbstfahrende Autos oder Impfstoffentwicklungen seien beeindruckend, entfalten ihre Wirkung in der Gesellschaft aber nur langsam.

Die Frage, die all dies verbindet, bleibt dieselbe: Wird KI unsere Welt zu schnell verändern oder zu langsam? Dabei darf nicht vergessen werden, was Jim Williams in seinem Essay Is AI Flattening Thought? betont: Die Verflachung des Denkens begann nicht mit Maschinen, sondern mit uns selbst.

Der Mythos der Originalität

Williams erinnert daran, dass die Vorstellung von „authentischer Kreativität“ oft romantisiert wird. Originalität gilt oft als spontaner Einfall eines Genies, tatsächlich entsteht Neues aber meist im Austausch mit anderen, durch das Kombinieren vorhandener Ideen und durch Werkzeuge sowie Hilfsmittel, die wir zur Hand haben. Technologie bedroht diese Prozesse nicht, sie verändert nur die Art, wie sie stattfinden.

Rothman warnt zusätzlich vor der Hitze der Debatte: Je leidenschaftlicher über Zukunftsszenarien gestritten wird, desto weniger Raum bleibt für konkretes Handeln. Governance, klare Regeln und Bildung geraten in den Hintergrund. Ein aktuelles Beispiel liefert die US-Politik: Den Bundesstaaten wurde für ein Jahrzehnt untersagt, eigene KI-Gesetze zu erlassen, und das ausgerechnet in einer Phase, in der Kontrolle dringendst notwendig wäre.

Die KI-Debatte zeigt sich somit längst nicht mehr als rein technische oder moralische Auseinandersetzung. Sie ist ein Spiegel politischer Macht, von Verantwortung und von der Frage, wer letztlich bestimmt, was Fortschritt bedeutet.

Die Fabrik des Denkens

Williams plädiert dafür, den Gegensatz zwischen Mensch und Maschine aufzulösen. KI könnte nicht nur ein Werkzeug sein, sondern eine Sparringspartnerin, ein Spiegel, der unser Denken herausfordert, statt es zu ersetzen. Der Umgang mit ihr ähnelt einem sokratischen Dialog: Fragen, Widerspruch, ständiges Hinterfragen – ein Prozess, in dem wir selbst klarer denken lernen. Rothman greift diesen Gedanken auf und beschreibt die moderne Wissenswelt als eine „kognitive Fabrik“, in der es nicht darauf ankommt, ob Maschinen tatsächlich denken, sondern darauf, wie wir gemeinsam mit ihnen denken.

Genau dies scheinen jüngere Menschen besonders gut zu können. Sie nähern sich KI häufig auf intuitive und experimentierfreudige Weise. Sie betrachten die Technologie als gestalterisches Werkzeug, kombinieren Ideen neu und probieren verschiedene Anwendungen aus. Im Gegensatz dazu sind ältere Generationen, insbesondere die Babyboomer, stärker von Skepsis geprägt und tendieren zu dystopischen Vorstellungen. Ihre eingefahrenen Denkstrukturen wirken dabei wie Beton im Kopf, der Veränderungen nur schwer zulässt.

Für Hochschulen ergibt sich daraus eine klare Aufgabe: Es geht nicht (nur) darum, die jüngeren Generationen vor KI zu „schützen“, sondern Universitätsangehörige selbst im reflektierten Umgang mit der Technologie zu stärken. Wer erkennt, wie KI Prozesse erleichtern, neue Perspektiven eröffnen und kreative Impulse liefern kann, ist in der Lage, Studierende und Kolleg*innen gezielt zu begleiten. Auf diese Weise können Hochschulen einen Raum schaffen, in dem neugieriges Ausprobieren und kritische Bewertung Hand in Hand gehen und alle Beteiligten lernen, Chancen und Grenzen von KI bewusst zu erkennen.

Lehren für Wissenschaft und Bildung

KI kann unser Denken also durchaus beflügeln, indem sie gewohnte Muster aufbricht und neue Blickwinkel eröffnet. Sie kann aber auch ein Werkzeug für Effizienz ohne Einsicht bleiben, das bestehende Mittelmäßigkeit nur beschleunigt. Sowohl Rothman wie auch Williams sind sich in einem Punkt einig: Das eigentliche Problem liegt nicht in der Technologie, sondern in den Institutionen, die sie umgeben. Hochschulen, Medien, Unternehmen – sie alle tendieren zur Standardisierung. Prüfungsformate, Textmuster, Leistungskennzahlen sind Systeme, die Vorhersagbarkeit belohnen und Abweichungen sanktionieren. Wenn KI heute verflachtes Denken reproduziert, dann, weil sie auf genau diesen Mustern trainiert wurde. Sie ist weniger Ursache als Symptom.

„Die wahre Homogenisierung“, schreibt Williams, „kommt nicht aus dem Algorithmus, sondern aus der Kultur, die ihn füttert.“ KI wird damit zu einem Instrument, das tieferliegende Probleme sichtbar macht: den Verlust des Mutes, anders zu denken.

Für Universitäten müssen in diesem Kontext sowohl Forschung interdisziplinär öffnen und Brücken zwischen Informatik, Ethik, Recht und Sozialwissenschaft bauen. Aber auch Orientierung bieten. Statt Angst vor Plagiaten zu schüren, sollten sie Studierende befähigen, KI als Denkpartner*in zu nutzen. So könnte ein neues Verständnis von akademischer Originalität entstehen: weniger Anspruch auf Ideen, mehr Verantwortung für den Diskurs.

Der Raum zwischen Alarmismus und Naivität ist der Ort, an dem Wissenschaft wirken kann. Entscheidend ist nicht, ob KI die Welt verändert, sondern wie wir diesen Wandel gestalten. Ob KI unsere Denkfähigkeit schwächt oder stärkt, hängt nicht von der Technologie ab, sondern von unseren kulturellen Gewohnheiten. Sie zeigt uns, wer wir sind: produktiv, aber oft ungeduldig, vernetzt, aber bequem. Die eigentliche Frage lautet also nicht, ob KI das Denken verflacht, sondern ob wir es zulassen. Maschinen machen uns nicht dümmer. Aber sie können uns schonungslos vor Augen führen, wie selten wir wirklich denken (möchten).

Von: Lina Michel, 20.10.2025